2007년 1월 23일 (화) 19:21 한겨레

우울증, 속앓이 말고 ‘병원 문’ 두드리세요

|

#1. 유명 종합병원의 이비인후과 의사였던 김아무개(47)씨는 환자에 대한 염려와 걱정이 심해 퇴근조차 힘들어했다. 갈수록 정도가 심해져 밤새 한숨도 자지 못하기에 이르렀다. 같은 병원 정신과 의사가 우울증 진단을 내리고 입원을 권고했지만 김씨는 사양했다. 계속 불면증에 시달리던 그는 한해 전 어느 새벽 11층 아파트에서 몸을 던졌다.

#2. 김아무개(32·여·회사원)씨는 지난해 봄 갑자기 무기력감과 만성적인 피로감에 시달리기 시작했다. 얼굴에서 표정도 사라졌다. 10년 전에도 한번 비슷한 증세에 시달렸던 그는 이번에는 병원을 찾았다. 지난해 8월부터 여섯달째 의사의 처방을 받아 약을 복용하고 있는 김씨는, “지난 연말정산 때 혹시 회사에서 내가 정신과 진료를 받고 있다는 것을 알게 될까 걱정스러웠다”고 말했다.

‘쉬쉬’하다 최악 자살로

“치료 받으면 절반은 완치”

사회적 인식 전환도 시급

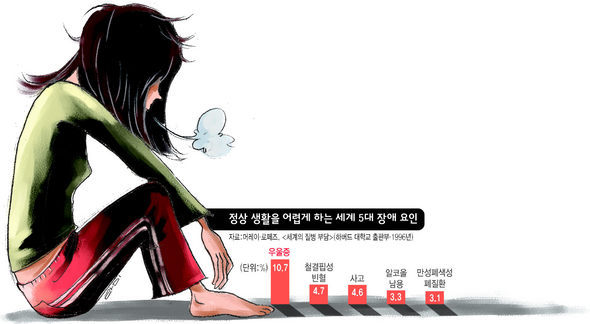

가수 유니의 자살 사건을 계기로, 우울증에 대한 사회적 편견을 없애고 적극적인 치료 노력을 기울여야 한다는 전문가들의 지적이 나오고 있다. 그나마 용기를 내어 정신과 병원 문턱을 넘은 경우도 있지만, 여전히 많은 우울증 환자들은 속앓이만 하다 병을 키우고 있기 때문이다.

지난 2001년 보건복지부가 처음으로 벌인 전국 정신질환 역학조사 결과를 보면, 전체 인구 가운데 4% 가량에 해당하는 190만여명이 우울증에 시달리고 있다. 이 가운데 전문가의 상담을 받아본 사람은 전체 환자의 30% 가량인 60만명 정도이고, 실제로 치료를 한차례라도 받은 사람들의 수는 20만여명에 불과하다.

보건사회연구원의 서동우 박사는 “설문에서 스스로 우울증 환자라고 인정하는 경우가 적기 때문에 실제로 우울증 환자는 더 많을 것”이라며 “그나마 스스로 우울증을 인정한 사람들도 10명 가운데 고작 1명꼴로 치료를 받는 실정”이라고 말했다.

많은 자살 사건에서 보이듯, 우울증의 사회적 비용은 크다. 1992년 캘리포니아 주립대의 연구 결과를 보면, 미국에서 정신질환의 사회적 비용(1479억달러)은 암의 사회적 비용(1040억달러)보다 1.5배 많았다.

그러나 우울증 관련 정책은 아직 사회적인 수요를 따라가지 못하고 있다. 올해 우울증 예방·치료를 포함한 정신보건 분야 예산은 202억원에 불과하다. 지난해 140억원에 견주면 늘었지만, 암과 관련한 예산 1045억원에 견주면 5분의 1에도 못 미친다. 우울증 실태조사도 2001년 역학조사가 전부였다.

울산대 의대 홍진표 교수는 “우울증은 적절한 치료를 받으면 10명 가운데 7명은 상태가 좋아지고 5명은 완치가 되는데, 정작 당사자들이 자신의 병을 쉬쉬하고 있다”며 안타까워했다.

서동우 박사는 “다른 질환을 앓고 있는 환자들은 모여서 집단적으로 관련 정책의 개선을 요구하기도 하지만, 우울증 환자들은 자신들의 신분이 드러나는 것을 꺼리다 보니 정책의 혜택도 제대로 받지 못하고 있다”고 지적했다. 그는 “외국에서 우울증을 이겨낸 운동선수나 연예인들을 공익 광고에 내보내 인식을 바꾸는 노력을 하는 것처럼, 우리도 우울증에 대한 인식과 제도를 바꾸는 적극적인 노력을 해야 한다”고 말했다.

김기태 이재명 기자 kkt@hani.co.kr

'목회상담 > 우울증' 카테고리의 다른 글

| 우울증... (0) | 2007.01.23 |

|---|---|

| 우울증 - 자살 충동으로 (0) | 2007.01.23 |

| [스크랩] 병원에 안가는 게 문제 (0) | 2006.11.26 |

| [스크랩] 우울증 어떻게 치료하나 (0) | 2006.11.26 |

| [스크랩] 우울증 자가 테스트 해보세요 (0) | 2006.11.26 |